Contents

どうもこんにちは、きんちゃんです。

わたしは関西在住ですが、本日ようやく梅雨が開けました。今年の梅雨は本当に晴れ間が少なく、記録的な日照不足だったようですね。

日照不足により農作物にも影響が出ているそうですが、この長雨の影響は我が家のお庭にも現れています。

ナメクジが多かったり、トマトの出来が悪いくらいならまだそれほど困らないのですが、最も困るのがイシクラゲの大量発生。

イシクラゲって見た目も悪いし、滑るし、除去は大変だし、とにかく厄介な存在。

本日はそんなイシクラゲの発生の様子と、その対策について紹介したします。

イシクラゲの発生状況

そもそもイシクラゲって何?という人はかなり多いでしょう。

実際、わたしも自分で調べてみるまでその名前は知りませんでした。名前は知らないけど見たことはある、という人の方が多いかもしれません。

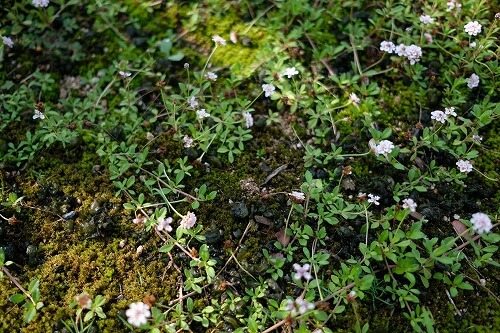

こちらは昨日撮影しました我が家のお庭の一部。

グランドカバープランツのリッピア(ヒメイワダレソウ)が好き放題伸びている駐車スペースです。

この写真の左下や右下を中心に、やたらめったら黒っぽくなっている場所があるのが分かりますか?

お分かりになると思いますけど、もう少し近付いてみましょう。

何やらリッピア達の根元に黒い塊があるじゃないですか!?

な、なんだこいつは~!?

もっと近付いてみましょうか。

濃緑色の、ブヨブヨしているものがある~!!

…というわけで、これがイシクラゲでございます。

最初のお写真の通り、かなりの広範囲に渡って、しかもなかなかの密度で発生しています。晴れの日が続くと乾燥してカサカサに縮むんですが、雨の日の後はまた復活してブヨブヨが増える感じ。乾燥しているとアオサみたいな見た目、ブヨブヨになるとワカメやキクラゲみたいな見た目になります。

イシクラゲって何?

イシクラゲっていう名前だけど、海にいるクラゲともキノコのキクラゲとも違います。

分類的には”藻類”なんだけど、藻類って菌からワカメまでかなり広い範囲のものを示す分類なんですよね。このイシクラゲの正体をもう少し具体的に言うと、”光合成をする菌の集まり(群体)”です。身近な生物で近しい仲間はいないのかな?って調べたんですが、もう全然見つかんないの。生物の分類って難しいですね。

本来は肉眼では見えない小さい存在のはずなんですが、それが多数集まって群体を形成しているおかげで、このような肉眼でもはっきり見えるほどの大きさになっています。あ~、もう、ブヨブヨが気持ち悪~い!

種類が全然違うけど、見た目はキクラゲやワカメになんだか似ていますね。

そして、こいつは食べることが出来ます。

しかもゲテモノの類ではなく、古来から食用にされてきた由緒ある食材のようです。なんでも、wikipedia先生によると抗腫瘍作用・抗ウイルス作用・抗癌作用が確認されているんだとか!?

すげー!!わたしは食べないけど。

イシクラゲの駆除方法

食材にもなるイシクラゲですが、お庭に湧いてくるとなると見た目が悪いし、滑るし、全く有難くありません。さっさと取り除いてやりましょう。

調べてみると、熱湯をかける方法やコケそうじ濃縮液というコケ用の除去剤を散布する方法がメジャーなようですね。

しかしながら、わたしは手掴みをお勧めします。

どうでもいいような場所なら手段は問わないのですが、我が家の場合は芝やリッピアが生えている場所に湧いているので、周囲へのダメージを考えると手掴みが一番。

水を吸ってブヨブヨしている状態だと目視で確認しやすい、乾燥してカサカサになっている状態だと掴みやすい、とそれぞれメリットがあります。まぁ、お好きな方でバシバシ掴めばよいかと思います。

ブヨブヨ状態を触るのがちょっと…という人もおられるかもしれませんが、お味噌汁作る時に生ワカメを調理するのと同じようなもんで直ぐ慣れますよ。無理なら、軍手やゴム手袋をすればOK。

しかしながら、手掴みだろうが他の方法での除去だろうが、イシクラゲはそもそも発生しやすい原因を改善しないことには永遠に駆除を繰り返す羽目になります。

そう、どうやらイシクラゲには発生しやすい条件があるような気がしています。

イシクラゲが発生しやすい条件とは?

これはわたしの経験によるものでしかないんですが、

水捌けの悪くて他の植物が生えている場所。

これがイシクラゲが発生する場所です。多分。

ご覧の通り、我が家の場合はイシクラゲの周りには苔が生えているパターンが多いです。

苔って水はけのいい場所ではなく、ジメジメした場所に生える傾向がありますよね。同じようにカラっとしていない場所にイシクラゲは多く湧く印象があります。

そして苔とは少し異なり、カラっとしていない割に日当たりの良い場所が最もイシクラゲが湧くように感じます。イシクラゲにとって光合成はとても重要ですしね。

これは昨年イシクラゲが大量発生した時の様子。今見てもすげー恐ろしい!

この場所は元々芝生を生やす為の土壌改良をしていなかったのですが、真砂土の上に勝手に芝生が伸びてきた場所なんです。真砂土はそれほど水捌けが良くないことに加え、芝という植物があるせいでより地表部分に水分が残りやすくなり、結果日当たりの良さも手伝ってイシクラゲが爆発的に増加したんじゃないかと推察しています。

冒頭のリッピアのゾーンも、実は土壌は真砂土。

リッピアは強靭な植物なんで地面はなんでもいいや~って思ってたらあの有様。確かにリッピアは元気に育ってくれているけど、イシクラゲも同時に育ってしまったのです。

真砂土と植物の組み合わせには、イシクラゲが湧く!と覚えておきましょう。

イシクラゲが湧かない環境造りを!

昨年イシクラゲが大量発生した真砂土+芝の場所ですが、昨年は応急的な対策として地表部に芝の目土を撒きました。芝の目土は水捌けが良いので、表層部分だけでも水捌けを向上させようというのが狙い。本当は地面を掘って下からやり直すべきなんでしょうが、それも現実的には難しいですしね。

ところが、表層部を僅かに土壌改良しただけで、それ以来一切イシクラゲは発生していません。リッピアの周辺が大変なことになっているのに、この部分はご覧の通りとっても綺麗。

これならリッピアの周辺も比較的容易にイシクラゲを撲滅出来そう…かも?

まとめ

というわけで、本日は我が家のイシクラゲの発生状況と、その対策についてご紹介しました。

イシクラゲについて調べるとどうやって除去するかという情報ばかりヒットしますが、イシクラゲはいくら除去しても根本的な原因を改善しないことには無限に湧き続けます。なので、わたしとしては除去することももちろん大切ですが、その原因である水捌けの悪さを改善する方がずっと大切だと考えています。

梅雨も明けて雨の日が少なくなると、イシクラゲはカサカサに乾燥して目立たなくなります。しかしながら、イシクラゲは決して死滅している訳ではありません。驚くべきことに乾燥状態が10年続いたとしても、水分を付与すれば復活するという驚くべき生命力の持ち主なのです。

とはいうものの、乾燥状態が続いている間は活動を停止しているので増えることはないでしょう。その間に出来るだけ除去してしまい、今後増えないように対策を講じることがおススメですね。

追記:駆除剤の効果も確認してみました

ネット上では効果があるという情報が多く寄せられている駆除剤ですが、その効果も実際に確認してみました。詳細は下記投稿をご覧ください。

更に追記:芝生用の目砂でしつこいイシクラゲも除去できる!

芝生用の目土だけではなく、しつこい場所には芝生用の目砂を使うことでようやくイシクラゲを除去することに成功しました。後々土壌改良するのは大変なので、やっぱり最初から土壌の水捌けは良くしておいた方が良いのでしょうね。