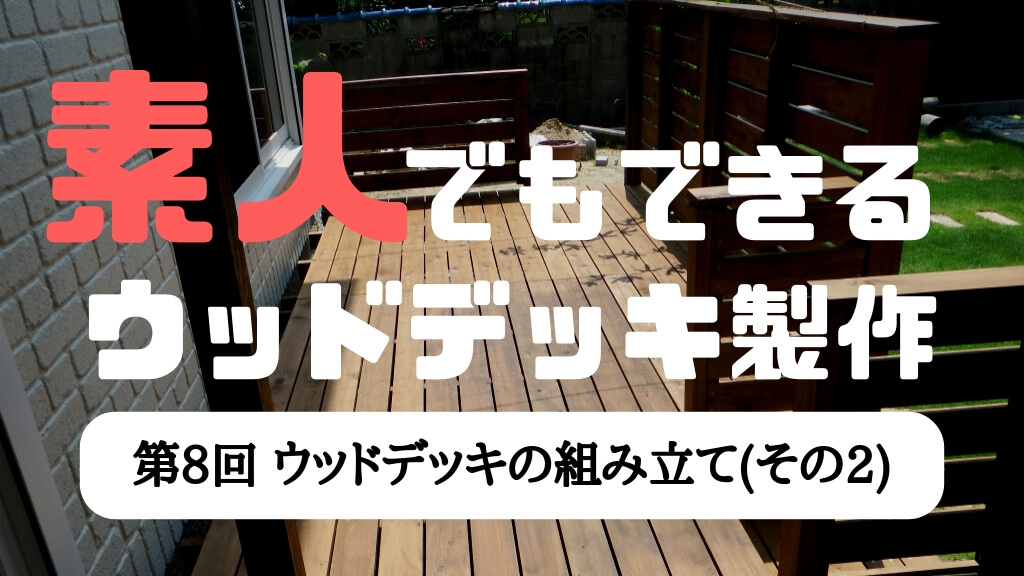

ド素人のわたくしによる、素人の為のウッドデッキ製作講座。

前回はウッドデッキの構造部分となる束・根太・根がらみを組み付けました。

-

-

ウッドデッキの組み立て作業[素人でもできるウッドデッキ製作:第7回]

Contents1 設計図通りに木材をカット2 木製束の取り付け3 根太の取り付け4 根がらみ(大引き)の取り付け5 綱製束の取り付け6 後は床板を張るだけ!! ド素人のわたくしによる、素人の為のウッ ...

第8回となる今回は前回に引き続きウッドデッキ本体の木材部分の組み立てです。

とはいうものの、残る部分は床材のみ。

床ができればいよいよウッドデッキも完成です。もうひと頑張りですね。

床板用の木材は寸法誤差が多いので注意

ウッドデッキの構造部分である束・根太・根がらみが組み上がりました。

最後に取り付けるのは直接足が触れる床板です。

今回床板に使用するのは厚20mm、幅105mmのサイプレス。

床板を綺麗に敷くには木材の曲がりや寸法が重要なんですが、実際に測定して見ると幅は102~105mmと結構マチマチ。サイプレス以外にウリンも使ったことがありますが、まぁ似たような感じでした。曲がりはサイプレスよりもウリンの方が多い印象です。

天然素材なので寸法のバラツキや曲がりはあって当たり前だと考えておいた方がいいでしょう。

床板に使用する20mm厚の木材は薄いので特に曲がり・しなりが多いです。

こちらは厚み20mm、幅105mmのウリン材。右側にぐいーっと曲がっているのがお分かりでしょうか。もうね、本当にこんな木材ばっかですよ。サイプレスはこういうのは少ない印象です。

床板張りは位置の確認とスペーサーが重要

それでは床板を張っていきましょう。

最初に張る1枚はその後の床板張りの基準位置となりますので、曲がりが極力少ない木材を厳選して使用します。

床板の取り付けには構造材の時よりも短いコーススレッドを使用します。わたしは長さ38mmのものを使用しています。もちろん、材質は錆びにくいステンレス。

2枚目以降の床板は、こんな感じで隣の床板と一定の隙間が空く様に張っていきます。

均一な隙間を作れるよう、市販のL型金具をスペーサーとして使用する方法がよく知られていますね。

確かにこの方法は簡単なのに綺麗に板を張れてとても良いです。使用するスペーサーの数が多ければ多い程板の曲がり等の寸法の狂いの影響を受けにくくなるので、綺麗に床板を張りやすくなります。

50cm間隔位でスペーサーを設置できれば十分綺麗に張ることが出来るでしょう(3mの板を張る場合、7箇所程度ってこと)。

使用するスペーサーの厚みで床板同士の間隔が決まるのですが、ここをどの程度の間隔にするのかは結構悩むところ。

というのも、わたしのように初めてウッドデッキを作る人間にはどの程度の間隔にすればどのような見た目に仕上がるのか、やってみないことにはさっぱり分かりません。

悩んだ挙句わたしは雨が降った後の排水性を重視して5mm空けました。5mm厚の金具って近所のホームセンターでは売っていませんでしたので、3㎜厚と2mm厚のL型金具をドッキングさせて5mmのスペーサーとして使用しました。

これは後々分かったことなんですが、厄介なことに施工直後と数か月経った後では床板の間隔は若干変化します。恐らく木材が収縮するからなんでしょうが、時間が経つと床板の間隔は施工直後よりも多少広がるのです。

その変化を加味すると、床板の間隔は3mm程度が良いんじゃないかというのが今の考えです。5mmだとちょっと広かったかなー、と思ってます。

3mmなら3mm厚の金具がほとんどのホームセンターで安く入手できるので準備も施工も楽チンですよ。

2枚目以降はスペーサーを使って簡単に位置決めができますので、バンバン張っていきます。

材に曲がりがある場合(というか、ほとんど有りました)は、クランプなんかで修正しながら固定していきます。クランプは簡単に開口部の調整ができるF型クランプがお勧め。3~4個あると作業が捗ります。

下穴を開ける為のドリルと、コーススレッドを締める為のドライバーをそれぞれ別に用意することができると作業効率が良いですよ。

薄い板とはいえハードウッドの場合は下穴が必須です。下穴を開けないと、ステンレス製のネジが嘘みたいに簡単にねじ切れちゃいます。 Contents1 ウッドデッキ製作に使うネジ1.1 ネジは2種類用意しよう1.2 材質はステンレス以外はあり得ない2 ハードウッドの場合、下穴錐は必須 ウッドデッキって木でできていますよね。そして、 ...

ウッドデッキ製作に使う『ネジ』と『下穴錐』の紹介

スペーサーを使って均一に床板を張っていたハズなのに、気が付くと少しづつズレが生じてくるのが天然素材の難しさ。

定期的に位置決めの基準となる1枚目の床板や、建物との距離をメジャーや定規でチェックしましょう。わたしはこれをサボってしまったばかりに最終的に床板の両端で15mm程度のズレが発生するミスをやらかしてしまいました。

たかだか15mm?と思われるかもしれませんが、3m弱の長さの板の両端で15mmの差というのは人間の目でもズレが分かる程の差なのです。とにかく、定期的な位置のチェックは必ず行いましょう。

最後の一枚は幅の調整が必要なことも

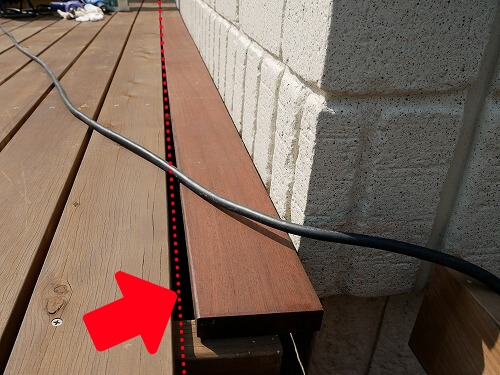

建物と平行に床板を張る場合、場合によってはこんな感じで微妙な隙間が空く場合があります。

そのままでは床板がとても入らない程度の隙間だし、かといって床板を張らないわけにはいかない絶妙な隙間。

こういう隙間が出来てしまった場合は、床板を長手方向に切断してぴったりの寸法の加工してやるといいでしょう。

幅が狭い長物を切断するのは、けっこう危なっかしいのでわたしは好きではありません。

わたしはこのようにアルミ製のL字型バーをクランプで固定してガイドとして使用し、丸鋸で慎重に加工しています。

アルミ製のL字型バーは大抵のホームセンターで売っています。意外と安いものなので助かります。

ぴったり収まりました。

なお、最近の住宅では一般的なシャッターがある場合はアルミサッシとの隙間をある程度開けておく必要があります。

シャッターの一番下の部分はアルミサッシよりも若干外側にはみ出すので、隙間が全くないとシャッターが最後まで降りないのです。

床板を張る前にシャッターの開閉に問題がないかしっかり確認しましょう。

とりあえず完成

床板を張り終え、とりあえずウッドデッキの形になりました。

ここで完成とするもよし、さらに細部を作りこんで完成度を上げるのもよし、です。

綺麗な木目は天然素材ならではの美しさ。

出来上がり直後は本当に綺麗な状態なので、思わずうっとりしてしまいます。思わず土足厳禁にしてしまいそう。屋外だけど。

苦労して自分で作り上げたので、達成感もたっぷり。

わたしはウッドデッキを自分で作るなんて夢にも思っていませんでしたし、出来るとも思ってませんでした。

しかしながら”お金がない”という切実な理由があった為に勢いだけで製作することになってしまったのです。

それでもこうして下手っぴながら皆様にご紹介しております通り、なんとかウッドデッキの形にすることが出来ました。

やってみて分かったのは、難しい加工はほとんど必要なく、時間を掛けてじっくり丁寧にやれば意外と簡単だということ。

自分でやることに興味がある方は、是非挑戦してみては如何でしょうか。楽しいですよ!!