Contents

杉などの針葉樹から作られた木材をソフトウッドと呼びますが、このソフトウッドは我々の生活においてとっても身近な木材。

家の骨組みであったり、内装や家具、そして和風建築では外壁にも使用されていますよね。

そんな身近な木材であるソフトウッドですが、比較的密度が低く柔らかい木材ということもあり、耐久性や耐腐食性はハードウッドと比べるとイマイチ。ウッドデッキなど屋外での使用にはあまり適さないと言われることが多いですよね。

でもそれって本当なのかな~?実際はどれくらい腐りやすいんだろ~?

そんなことがふと気になったわたしは、実際にソフトウッドを屋外の、しかもかなり過酷な条件下で使用したらどうなるのか実験してみました。

今回はおよそ2年間に渡る実験でどうなったのか、その結果をご紹介します。

こうやって杉の腐食実験をしました

使ったのは塗装した杉

実験に使用したのはこちらの杉。ホームセンターで買ってきました。確か1本300円くらい。

杉といえば日本人にとって最も身近な木材かもしれません。そこらの山にも山盛り生えてますし、和風建築ではありとあらゆる場所に使用されています。

そんな身近な木材である杉を使って実験するわけですが、実験とはいえ実際にお庭の材料として使用するのですから少しでも長持ちして欲しいもの。その為、一応の防腐処理として表面に塗装を施しています。塗膜を作るタイプの水性塗料で、所謂水性ペンキって呼ばれるタイプのもの。確かホームセンターで数百円で購入した塗料だったと思います。

塗膜を作るタイプは塗膜が剥がれたら防腐機能は損なわれるし、定期的な塗り直しは必須だし、何よりも木材の質感が損なわれるというデメリットがあります。その代わり、コストは安め。

当時はこの塗料のコストの安さに魅力を感じたので試しに使ってみたけど、肝心の色目が全く気に入りませんでした。文字通り、木の質感を完全に塗りつぶしてしまうのです。わたしは木目などの木の質感が大好きだから、やっぱりキシラデコールのような浸透性塗料が好きなんだなぁ、と再認識したのをよく覚えています。

こんな場所で実験しました

少しでも耐腐食性を高める為に塗装した杉材ですが、実験の為にこんな場所で使用してみました。

残資材である真砂土を保管するスペースの、土留(どどめ)部分です。

土留とは土が崩れてこないように堰き止める為の構造物。その性質上、当然絶えず土と接することになります。24時間365日、本当に絶えることなく接し続けます。

雨が降ったら雨水は土に染み込みますし、土の内部なんて通気性は皆無。土の内部に染み込んだ雨水はそう簡単には乾きません。木材にとって水気は腐敗の元ですから、そんな土と接する土留は木材にとって無茶苦茶過酷な環境と言えるでしょう。

木材の腐敗を防ぐには通気性を良くして、なるべく乾いてるようにすることが重要とされてますからね。今回の環境はそんな理想的な環境とは完全に真逆です。

杉を土留として使用した結果

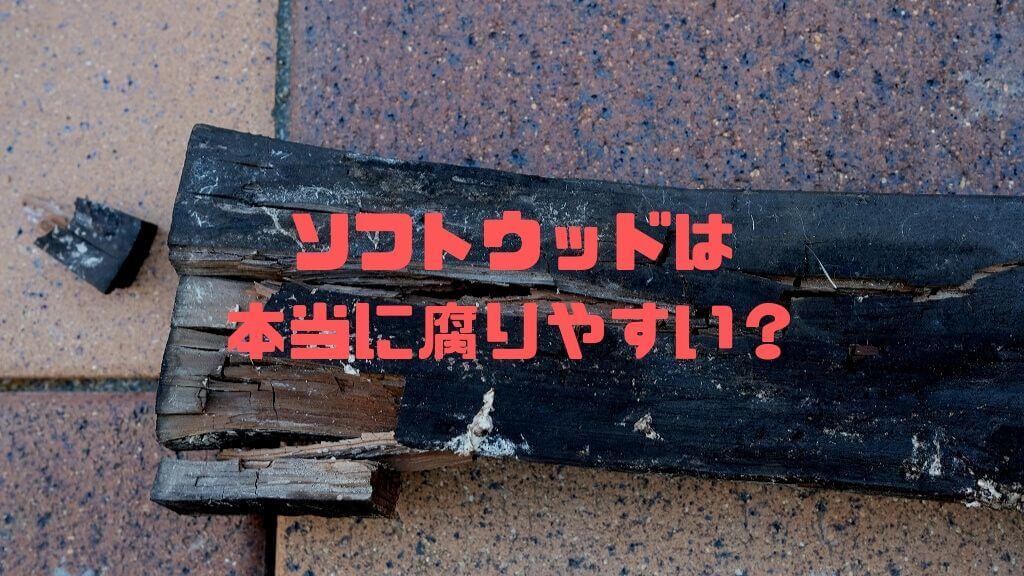

テスト開始から2年近く経過しましたので、過酷な環境に放り込まれた杉材がどうなったのか確認しました。

結果はご覧の通り・・・バリバリ腐食しまくっています。辛うじて原形は保っているものの、腐食している部分を触るとボロボロ崩れていってしまう感じ。

腐食が激しいのは土と直接接していた部分で、接していなかった反対側の方の腐食具合は意外とかなりマシ。

どうせ内部は反対側からボロボロにされているんだから全然ダメなのは同じなんだけど、土と接してさえいなければそこそこ劣悪な環境でもそうそう簡単に腐食しない・・・かもしれないということが分かりました。日本の家屋では昔から外壁に杉板が使われているくらいだし、「ソフトウッド=屋外NG」というわけでは決してないはず。

それにしても見事な腐食っぷり。土と接するということは木材にとって本当に致命的なんですね。手で軽く触る毎にボロボロと崩れていってしまうので、もはや強度は皆無…。

周囲の土のせいでなかなか乾燥しない為か、キノコが生えてきちゃっています。いかに湿度が多く、過酷な環境だったかが分かりますね。

ソフトウッドは土と絶対に触れさせてはいけない

というわけで、ソフトウッドを土に触れるような環境で使用するとたった2年ほどでボロボロに腐食することが分かりました。

ソフトウッドはウッドデッキや外壁の材料に使われることもあるから、決して「ソフトウッド=屋外で使えない」というわけじゃないでしょう。でも、土と接する場所で使ったらいけません。

例えば、

レイズドベッドの土留部分。枕木なんかを使うととてもお洒落ですが、ホームセンターで売ってる国産の枕木は杉である場合がほとんど。いくら防腐処理がされているとは言え、遅かれ早かれやがては今回の実験のように朽ち果てるでしょう。

そもそもこういう場所に木材を使うこと自体あまりお勧め出来ませんが、もし使う場合はしっかりと防腐・防虫処理したハードウッドにしましょう。もしくは、木材が土に直接触れない工夫が必要ですね。我が家ではそのような工夫をレイズドベッドに施していますよ。

また、意外と使ってしまいがちなのが樹木の支柱。

ホームセンターで売ってる杭って、やっぱり杉なんですよね。わたしが使った製品は耐久性を高める為に表面を焼いて炭素層を形成させているタイプだったんですが・・・

残念ながら土の腐食パワーの前ではあっけなく腐敗しちゃいました。ホームセンターで簡単に入手できるもんだからついつい使ってしまうんですが、やっぱり全然持ちません。

ちなみに、このように表面を焼いて耐久性を高めた杉材を焼杉と呼びますが、実は焼杉って西日本の伝統技法なんですって。関西育ちのわたしにとってはすっかり見慣れたものですが、言われてみれば確かに関東では全然見ないですね。関東は黒く塗った杉材が多い?

なお、樹木の支柱に杉の丸太を使うこと自体は全然珍しくないみたい。それにしては街中や公園の支柱がボロボロに朽ち果てているのを見かけることはあまりありませんよね。どうやら業者の方が使う支柱は同じ杉でもホームセンターで売っているものと違ってしっかりとした防腐・防虫処理がされている様子・・・。ホームセンターでもそういうタイプを販売してくれると助かるんだけどなぁ。

まとめ。ソフトウッドは使う場所に注意を払おう

実験の結果分かったことは、ソフトウッドを屋外の過酷な環境で使用するとあっという間に腐敗してしまうということ。うん、先人たちが言っていた通りでしたね。

しかしながら今回実験を行ったのは”土と接する”という本当に過酷な環境ですので、一言で屋外と言ってもその環境次第で結果は大きく変わるでしょう。また、防腐・防虫処理の有無でもその結果は大きく変わるはず。

とはいうものの、ソフトウッドがハードウッドよりも耐久性や耐腐食性で劣るというのは間違いない事実でしょう。でも、だからといってソフトウッドが悪い木材というわけでは決してありません。価格の安さ、入手のしやすさ、そして柔らかいことによる加工性の良さは間違いなくこれらの木材のメリットのはず。木目や節による表情の豊かさも美しいしね。

耐久性の低さが気になるなら土足で上がるような場所に使わなければ良いだけだし、腐食性が気になるなら通気性の良い場所で使えば良いだけ。屋外で使用する場合は、使用する場所に気を付けることでソフトウッドと言えども便利に使用することが出来るのではないでしょうか。要は、ハードウッドよりも少し気を使ってやれば良いだけなんですね。

こちらは我が家のパーゴラ。ウェスタンレッドシダーで作っていますが、通気性が良い場所の為全く問題は生じていません。

同じウェスタンレッドシダーでもこちらはウッドデッキに使用されている例。土足で歩くのでどうしても傷みやすいし、通気性もイマイチの為か腐食が生じています。デッキの床材に使うのは避けた方が無難かも。

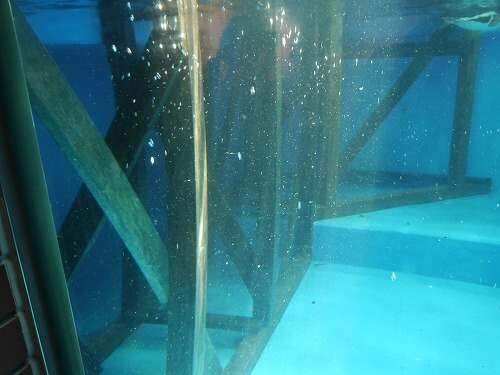

一方、こちらはハードウッド。なんとこちらの施工例では水中で使用されています。こういう腐食しやすい過酷な環境はハードウッドの得意分野。その代わり、お値段も全然違うんですけどね。